I gruppi di narrativa hanno tenuto un incontro proficuo e ricco di spunti di riflessione sul libro “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino

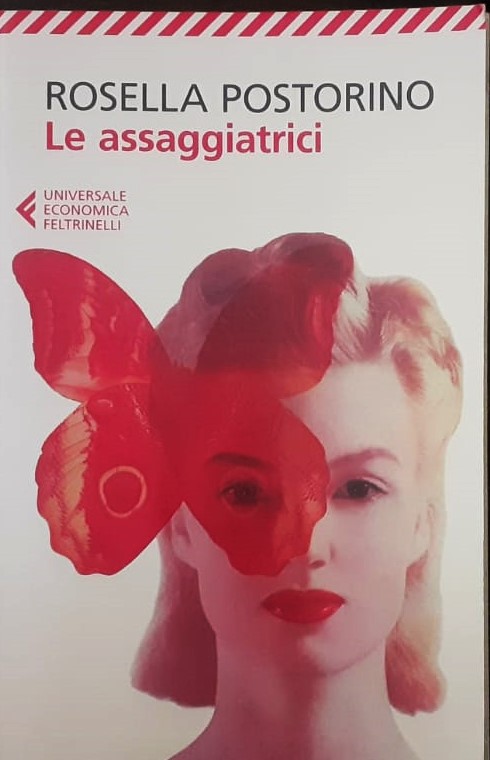

Continuano gli incontri dei Gruppi di Lettura Archeoclub, aventi la finalità di promuovere la lettura e lo scambio di opinioni su quanto viene letto. Dopo quello di saggistica e filosofia, anche i gruppi di narrativa hanno tenuto un incontro proficuo e ricco di spunti di riflessione sul libro “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino, Feltrinelli, Premio Campiello 2018.

Unanime l’apprezzamento riguardo l’originalità della storia narrata, un aspetto del regime nazista, quello delle assaggiatrici di Hitler, poco conosciuto e suscettibile di molteplici considerazioni. Sì, perché di questo si tratta, di dieci donne tedesche, reclutate nella Germania nazista per assaggiare preventivamente il cibo destinato al Führer, al fine di evitargli eventuali avvelenamenti. Nelle intenzioni dell’Autrice, la narrazione sarebbe dovuta essere la trasposizione dell’intervista a Margot Wölk, ultima ‘assaggiatrice’, purtroppo deceduta prima che la scrittrice potesse incontrarla.

Così la vita di Margot diviene un romanzo, la storia di Rosa Sauer, la quale, nell’autunno del 1943, si trasferisce da Berlino a Gross-Partsch, nella casa dei suoceri, dopo che suo marito Gregor è partito per combattere in guerra. Rosa e le altre nove giovani vengono quotidianamente prelevate da un pulmino delle SS e portate al quartier generale di Rastenburg per partecipare “alla liturgia della mensa”: «un esercito di fedeli pronte a ricevere sulla lingua una comunione che non ci avrebbe redente» (p. 73). Sarebbe bastato attendere un’ora dopo il pranzo per essere libere “o morte”.

In un tempo drammaticamente sospeso e in un clima ammorbato da sospetti e violenze, Rosa e le altre donne non possono che essere amiche e rivali insieme, confidarsi ma con riserva, innamorarsi ma clandestinamente. Eppure esse non smettono di desiderare, perché desiderare significa restare vivi, “restare umani”.

In un tempo drammaticamente sospeso e in un clima ammorbato da sospetti e violenze, Rosa e le altre donne non possono che essere amiche e rivali insieme, confidarsi ma con riserva, innamorarsi ma clandestinamente. Eppure esse non smettono di desiderare, perché desiderare significa restare vivi, “restare umani”.

Una prosa particolarmente evocativa e un uso sapiente delle parole, perfettamente aderenti agli stati d’animo di Rosa, danno vita a suggestivi passi narrativi, che sono stati letti e commentati durante l’incontro.

Alcuni elementi chiave della narrazione ne hanno arricchito la comprensione: il binomio fame-paura, metabolizzato da un corpo che sembra non appartenersi — «Quando il tempo opaco e smisurato della nostra digestione fece rientrare l’allarme, le guardie (…) ci misero in fila verso il pulmino che ci avrebbe riportate a casa. Il mio stomaco non ribolliva più: si era lasciato occupare. Il mio corpo aveva assorbito il cibo del Führer, il cibo del Führer mi circolava nel sangue. Hitler era salvo. Io avevo di nuovo fame» (p. 16).

Inoltre, il rapporto cibo-morte — «A mensa non riuscivo a mandar giù quasi nulla (…): speravo nel veleno. Se soltanto ne avessi ingoiato un boccone, sarei stata consegnata alla morte senza dovermela procurare, esonerata almeno da questa responsabilità. Ma il cibo era sano e io non morivo» (p. 85). Altre riflessioni hanno riguardato il salto narrativo di quarant’anni che, nella parte terza del libro, spiazza non poco il lettore. Ritroviamo Rosa a Berlino, nella caotica stazione di Hannover, dove prende un taxi per andare in ospedale. Perché? «Be’… Forse la gente ha bisogno che niente rimanga in sospeso» (p. 273). A essere in sospeso è il suo rapporto con Gregor, che, tornato dalla guerra, ha continuato a essere suo marito per tre anni, mentre ora lo è di Agnes. In questa terza e ultima parte del libro, nulla più è scontato per il lettore. Se nelle prime due parti la narrazione è lenta e ovattata, espressione di uno stato di pura sopravvivenza — come più volte dice Rosa —, nell’ultima parte è lasciato al lettore il compito di ripristinare l’ordine spazio-temporale della storia, sconvolto dall’incalzante realtà descritta.

Nel periodo finale del libro, il riscatto dell’intera narrazione. Rose è in procinto di pranzare seduta a un tavolo in una mensa. Ancora una volta. È la mensa dell’ospedale: «Spio le persone sedute, anche se da questa distanza non vedo bene. Chissà se qualcun altro mangia quel che mangio io, stasera. Sbircio le portate di tutti e infine la trovo: una ragazza bruna, i capelli raccolti in una coda, mangia con gusto la sua porzione di fagiolini. Ne prendo una forchettata dal mio piatto, assaggio, e sento il battito rallentare, bocconi misurati, uno dopo l’altro, finché lo stomaco non tira. Una lieve nausea, non è niente. Appoggio le mani sulla pancia, la scaldo. Resto così, ferma, seduta, non c’è quasi nessuno, si sente giusto un leggero brusio. Aspetto un po’, forse un’ora, poi mi alzo».

Il cerchio è chiuso. L’irrisolto non è più tale.

Il libro “Le assaggiatrici” è diventato un film. Per la regia di Silvio Soldini e con Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 27 marzo.