Emilio, pur avendo compiuto studi elementari, ebbe l’opportunità di leggere tanto e di coltivare un forte interesse per il dialetto e le tradizioni manduriane, che egli voleva preservare dall’incalzare inesorabile della civiltà: frutto di questo suo appassionato scrivere, alcuni manoscritti in dialetto manduriano dall’inestimabile valore documentale

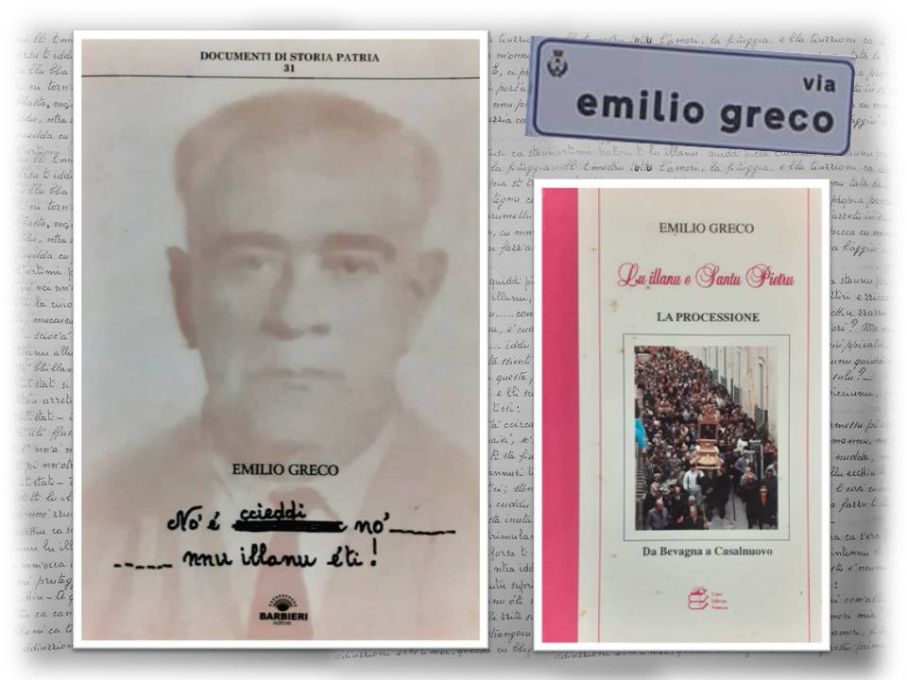

Nella nuova toponomastica in vigore a Manduria già da diversi mesi troviamo una Via di nuova denominazione intitolata a Emilio Greco (1906-1980). In attesa che Google Maps aggiorni il proprio software, la possiamo trovare percorrendo viale Piceno in direzione Nord: via Emilio Greco corre parallela a Ovest della più conosciuta via G. De Falco (via che sfocia in piazza Risorgimento).

Emilio Greco nacque a Manduria il 12 ottobre 1906 da Florenzo e Lucrezia Zito, nella casa di famiglia in via Mentana 10. Ultimo di sette figli, ebbe un fratello illustre, il dott. Michele Greco, stimato oculista, direttore della biblioteca “Marco Gatti” di Manduria e Ispettore Onorario alle Antichità.

Emilio, pur avendo compiuto studi elementari, ebbe l’opportunità di leggere tanto e di coltivare un forte interesse per il dialetto e le tradizioni manduriane, che egli voleva preservare dall’incalzare inesorabile della civiltà.

Cominciò così a scrivere, riversando su carta i ricordi, il proprio vissuto, una “memoria storica” non più contenibile. Frutto di questo suo appassionato scrivere, alcuni manoscritti in dialetto manduriano dall’inestimabile valore documentale. Altre passioni di Emilio furono la recitazione: egli impersonava perfettamente (grazie alla sua prestanza fisica) il centurione romano nelle rappresentazioni della “Passione Vivente” che si tenevano in città in quegli anni; l’enigmistica: era particolarmente abile nella soluzione dei cruciverba. Molto religioso, Emilio ricoprì l’incarico di priore della congrega di San Leonardo Abate per ben dieci anni. Sposato con Margherita Spina, non ebbe figli. Emilio Greco morì il 27 febbraio 1980 nella sua abitazione in vico I° Pietro Maggi, n. 5.

Una parte della produzione manoscritta di Emilio Greco ha preso forma, in anni a noi più vicini, in due opere a stampa: “Lu illanu e Santu Pietru. La processione da Bevagna a Casalnuovo” (Paolo Laurita Editore, Potenza 1995) e “No’ è ccieddi no’… nnu illanu èti” (Barbieri editore, Manduria 2011), che comprende anche il racconto relativo a San Pietro.

Nella prefazione a “Lu illanu e Santu Pietru”, i curatori dell’opera, Giuseppe, Cristina e Pio Dinoi, suoi discendenti, spiegando la genesi dell’opera, risalgono all’estate del 1975, quando “lu zzu Miliu” li invitò nella sua casa di vico I Pietro Maggi per consegnare loro i manoscritti, «duecento pagine fitte fitte scritte di pugno» che raccontano «un importante scorcio della storia di Manduria, nella lingua di Manduria» (p. 9).

Una parte di quegli scritti contiene la singolare interpretazione delle origini della processione penitenziale di San Pietro in Bevagna, un appassionato dialogo, in forma romanzata, fra il Santo e il contadino, il quale, disperato per il prolungarsi di un periodo di siccità intraprende un viaggio, insieme alla sua famiglia, per incontrare il vecchio eremita di cui aveva sentito parlare e che abitava nei boschi vicino al mare. Quel vecchio era stato discepolo di Gesù, pertanto il contadino voleva pregarlo di chiedere al suo Maestro la grazia della pioggia. Per essere sicuro che il vecchio non si tirasse indietro nel suo impegno, il contadino portò il Santo con sé in paese.

Nella seconda opera, “No’ è ccieddi no’… nnu illanu èti”, Emilio Greco tratta della condizione contadina a Manduria in un periodo che va dalla metà del 1700 agli inizi del 1900, narrata attraverso i ricordi e le vicissitudini del protagonista, un contadino, “nnu illanu”, alter ego dell’autore? Il suo lavoro di agricoltore gli procurò un punto di vista interno alle problematiche del tempo relative alla civiltà contadina e alle dure condizioni di vita della «gente di campagna», di cui egli tanto racconta nel suo manoscritto. «Forse il manoscritto che Emilio Greco ci ha lasciato è la sua rivincita e forse con amara ironia e lucida rassegnazione ha pensato alla sua stessa persona mentre scriveva “No è cieddi…”» (Nota dell’editore, p. 11).

La produzione manoscritta di Emilio Greco non si esaurisce nelle opere citate, comprende anche appunti per un manuale di tecnica agraria, un vocabolario dialettale e altri scritti sparsi. Essa costituisce una rara e preziosa testimonianza di letteratura popolare scritta, che «scolpisce» i contenuti «senza possibilità di equivoci», di contro alla più comune forma orale, espressa generalmente in canti, racconti e modi di dire, «che poi vengono col tempo trasformati e adattati all’anima delle nuove generazioni» (P. Brunetti, prefazione a “Lu illanu e Santu Pietru”, p. 11). L’opera di Emilio diventa allora «un “monumento” del lessico parlato e scritto, nella quasi totalità delle case manduriane, tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900; un ‘unicum’ che è anche un compendio degli usi, delle credenze, di aneddoti, di attività e tradizioni della vita di tutti i giorni in città» (Nota dell’editore, “No è ccieddi no’… nnu illanu èti ”p. I).

La figura di Emilio Greco, oltre alla Via di nuova denominazione che porta il suo nome, è legata altresì a un concorso di poesia in lingua e dialetto a lui intitolato. Il “Premio Nazionale di Letteratura Popolare Emilio Greco” si è tenuto a Manduria dal 1996 al 2003. Il concorso, bandito da Giuseppe Dinoi e dal comitato “Emilio Greco”, ha ospitato poeti e letterati provenienti da diverse regioni d’Italia, ponendosi come una manifestazione di notevole spessore culturale e di rilevanza nazionale, portata avanti nel ricordo di Emilio Greco, di quell’umile persona che era, dei suoi scritti, espressione di una cultura scolastica modesta, eppure preziosi dal punto di vista linguistico e socio-antropologico.